2024年瀍河回族区国民经济和社会发展统计公报

2024年瀍河回族区国民经济和社会发展统计公报①

2025年5月19日

2024年,瀍河区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持以创新引领发展,锚定“三个示范”,聚焦“136”工作思路,坚持稳中求进工作总基调,全区经济运行呈现稳中向好、质效双升的良好态势。高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,美丽新瀍河建设迈出了更加坚实的步伐。

一、综合

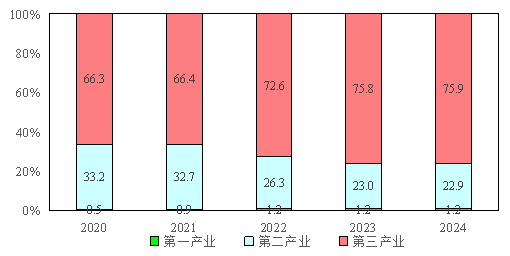

初步核算,全年全区生产总值②达到1598876万元,按可比价计算,比上年增长4.8%。其中,第一产业增加值18644万元,增长4.3%;第二产业增加值366412万元,增长4.5%;第三产业增加值1213820万元,增长4.8%。三次产业结构③为1.2:22.9:75.9。

图1:2020-2024年三次产业增加值占生产总值比重

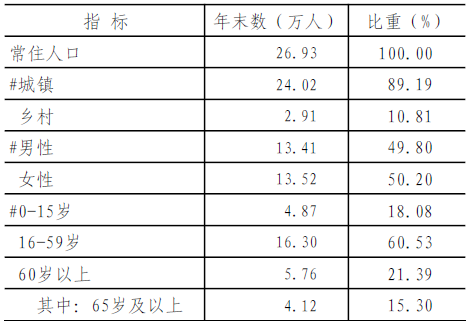

年末全区常住人口26.93万人。其中,城镇常住人口24.02万人,城镇化率为89.18%,比上年末提高0.64个百分点。全区出生人口0.18万人,出生率6.71‰; 死亡人口0.18万人,死亡率6.71‰;自然增长率0.00‰。

表1:2024年年末常住人口数及构成

全年城镇新增就业人员4086人,失业人员实现再就业753人,就业困难人员再就业316人。

全年一般公共预算收入73157万元,比上年下降3.78%。其中税收收入47260万元,下降3.62%,税收占一般公共预算收入比重为64.60%。一般公共预算支出122755万元,增长2.0%。

二、农业

全年全区粮食播种面积45793.5亩。其中,小麦种植面积24475亩,玉米种植面积20298亩。蔬菜及食用菌种植面积14250亩。

全年粮食产量18723吨。其中,夏粮产量8746吨,秋粮产量9977吨;小麦产量8746吨;玉米产量9678吨。蔬菜产量51397吨,增长0.04%;园林水果产量484.05吨,增长20.9%。

全年猪牛羊肉产量 83吨,增长170.6%;牛奶产量 1700 吨,增长 5.5 %;年末生猪存栏 360头;下降26%;生猪出栏 453头;增长116.7%。年末牛存栏 870头,增长 320%;牛出栏 226 头,增长237.3 %。年末羊存栏 2530头,增长 74%;羊出栏 956 头,增长195 %。年末家禽存栏50000 只,增长37.7 %;家禽出栏36000只,增长2.9 %。

三、工业和建筑业

规模以上工业增加值增长5.3%。在规模以上工业中, 分经济类型看,国有控股企业增加值增长7.7%;集体控股企业增加值下降9.6%;私人控股企业增加值增长4.8%。分重点产业看,装备制造业增加值增长36.4%,占规模以上工业比重17.4%;六大高成长性制造业④增长33.9%,占规模以上工业比重19.3%;高新技术产业增长15.1%,占规模以上工业比重62.9%;工业战略性新兴产业增长2.6%,占规模以上工业比重47.5%;高技术制造业增长42.1%,占规模以上工业比重13.7%;高耗能行业下降10.3%,占规模以上工业比重29.6%。全年全区规模以上工业产品销售率99.78%。

表2:2024年规模以上工业主要产品产量及增长速度

全年全区建筑业增加值258985万元,比上年增长4.5%。建筑业总产值1323071万元,比上年增长6.7%。资质以上建筑业企业19家。

四、服务业

全年全区批发和零售业增加值119517万元,比上年增长5.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值324427万元,增长7.0%;住宿和餐饮业增加值21373万元,增长1.7%;金融业增加值50489万元,增长0.7%;房地产业增加值124399万元,下降0.2%;全年规模以上服务业企业营业收入94607万元,比上年增长1.3%。

五、固定资产投资

全年全区固定资产投资(不含农户,下同)比上年增长6.7%,分产业看,第一产业占比0,第二产业占比10.8%,第三产业占比89.2%。分领域看,民间投资占比21.6%,基础设施投资占比20.4%,工业投资占比10.7%。全区商品房销售面积84177平方米,比上年下降1.5%;商品房销售额75144万元,下降1.0%。全年,全区固定资产投资在库项目(不含房地产开发)76个,其中亿元以上项目21个。

六、国内贸易和对外经济

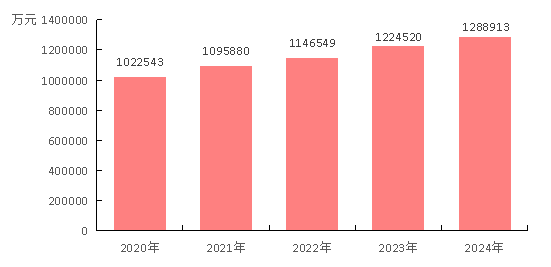

全年全区社会消费品零售总额1288913万元,比上年增长5.3%。按经营单位所在地分,城镇零售额930910万元,增长0.4%;乡村零售额358003万元,增长20.5%。按消费类型分,餐饮收入81580万元,增长4.1%;商品零售1207333万元,增长5.3%。按行业分,批发和零售业零售额1206994万元,增长5.3%;住宿和餐饮业零售额81919万元,增长4.1%。

图2:2020-2024年社会消费品零售总额

全年全区进出口总值1.68亿元,比上年增长15%,其中出口总值1.5亿元,增长13%;进口总值0.18亿元,增长35%。

七、居民生活和社会保障

全年全区居民人均可支配收入48804.3元,比上年增长5.4%;居民人均消费支出32994元,比上年增长15.3%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入49621.3元,增长4.5%;城镇居民人均消费支出 33507.1元,增长14.8%。农村居民人均可支配收入25688.8元,增长6.9%;农村居民人均消费支出18476.5元,增长3.4%。

年末参加城镇职工基本养老保险人数(含离退休人员)43812人,参加城乡居民基本养老保险人数46929人。参加城镇职工基本医疗保险人数(含离退休人员)25467人,参加城乡居民基本医疗保险人数108312人。参加失业保险人数15386人,年末领取失业保险金人数4545人。参加工伤保险人数16202人。

八、科学技术和教育

全年全区共有普通高中8所,招生3339人,在校生8972人,毕业生2642人。普通初中10所,招生3425人,在校生9411人,毕业生2445人。小学20所,招生3744人,在校生22564人,毕业生3301人。幼儿园在园儿童6028人。特殊教育学校招生9人,在校生45人。

据发改部门统计,年末全区共有企业技术中心6个,其中省级3个;省级工程研究中心2个。据科技部门统计,年末省级以上工程技术研究中心17个。全年共授权专利327件;有效发明专利55件。全年签订技术合同13份,技术合同成交额30200万元。

九、文化旅游、卫生健康和体育

年末全区共有文化馆1个,公共图书馆1个,城市书房12座,艺术表演团体4个。博物馆10个,全国重点文物保护单位4处,省级文物保护单位7处。入选非物质文化遗产名录84个。全区A级旅游景区2处,2024年全区A级旅游景区2处,共接待游客量447.59万人,比上年增长7%,旅游收入5841.79万元,比上年增长34.3%。

年末共有卫生机构126个,床位数6737张。其中:医院12个,床位数6543张。基层医疗卫生机构111个,专业公共卫生机构3个。年末共有卫生技术人员6542人,执业医师、助理执业医师2476人,注册护士3276人。

年末共有体育场地面积564294平方米,体育场地86个。组织开展全区行业、系统人群及全民健身活动65次。完成国民体质监测2047人。发展三级社会体育指导员106人。

十、环境保护

全年全区规模以上工业综合能源消费量比上年降低12.7%,规模以上工业万元增加值能耗降低率-17.09%。全区生态环境质量持续改善,PM10浓度72微克/立方米,PM2.5浓度50微克/立方米,优良天数为223天。

注释:

①本公报2024年数据为初步统计结果。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

②本公报中生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按不变价格计算。根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年全区生产总值为151.4亿元,三次产业结构为1.2:23.0:75.8。

③三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》,第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业(剔除国际组织)。

④六大高成长性制造业包括汽车及零部件,电子信息,装备制造,食品,现代家居,服装服饰等产业;高新技术产业包括电子信息技术,生物与新医药技术,航空航天技术,新材料技术,高技术服务业,新能源及节能技术,资源与环境技术,高新技术改造传统产业等产业;工业战略性新兴产业根据国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2017)》确定;高技术制造业根据国家统计局制定的《高技术产业(制造业)分类(2017)》确定;高耗能行业包括石油、煤炭及其他燃料加工,化学原料和化学制品制造,非金属矿物制品,黑色金属冶炼和压延加工,有色金属冶炼和压延加工,电力、热力生产和供应等产业。

资料来源:

本公报中财政数据来自区财政局;进出口数据来自区商务局;就业数据来自区人力资源和社会保障局;社保数据来自区社保中心;教育、体育数据来自区教体局;医疗保险数据来自区医保局;科技数据来自区发展改革委、区科工局和区市场监督管理局(知识产权局);文化馆、公共图书馆等数据来自区文化和旅游局;卫生数据来自区卫生健康委员会;环境监测数据来自区生态环境保护委员会办公室;其他数据均来自区统计局。